"Le geste et la matière". Fondation Clément (Martinique) par Régine

Cette année le Centre Pompidou fête ses 40 ans. Pour célébrer cet évènement une quarantaine de manifestations doivent avoir lieu un peu partout en France. Afin d'affirmer sa politique de décentralisation et associer de façon spectaculaire les territoires d'outre mer à ces festivités, le Centre ne pouvait pas choisir un lieu plus beau et mieux adapté que la Fondation Clément à la Martinique.

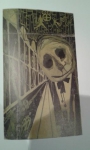

Cette Fondation est située sur la côté Est de l'Ile, près de la petite ville appelée "François". Dans un immense parc aux pelouses soignées plantées d'arbres et de fleurs exotiques, ponctuées de sculptures contemporaines, se trouvent une très belle maison ancienne arrangée en demeure d'époque, un musée du rhum où étincelle le cuivre des anciennes machines et surtout un magnifique musée consacré à l'art contemporain et inauguré en 2016.

L'exposition qui est présentée, conçue à partir des collections du Centre Pompidou, est intitulé "Le geste et la matière - une abstraction autre - Paris 1945-1965". Elle est consacrée à la peinture abstraite non géométrique telle qu'elle s'est développée en France et notamment à Paris après la deuxième guerre mondiale. Que peindre après le désastre ? Plus rien ne pouvait être exprimé comme avant, il fallait réinventer le métier et en quelque sorte repartir à zéro. S'opposant à une peinture héritière de Mondrian, de Domela, ou d'autres qui voulaient garder une structure interne et ne rien devoir aux élans de l'affectivité, elle fut qualifiée d'informelle par le critique d'art Michel Tapié. Appelées aussi lyriques, tachistes, gestuelles, matiéristes, des pratiques artistiques fort diverses se développèrent alors ayant en commun l'abstraction, la spontanéité du geste et la mis en évidence du matériau.

Pour souligner cette diversité le commissaire de l'exposition, Christian Briend, a réalisé un accrochage extrêmement judicieux. Il a réparti la cinquantaine de tableaux d'artistes, connus ou moins connus, ayant tous vécus en France à cette époque, en sections qui permettent d'isoler des constantes telles que l'abandon de la forme, la mise en place d'un langage de signes, le paysagisme, l'importance accordée au sol, à la terre, le recours à une gestualité affirmée, etc...

Voici, choisies parmi les différentes sections, quelques oeuvres qui ont particulièrement retenu mon attention, et qui illustrent le propos de l'exposition :

D'entrée de jeu l'exposition s'ouvre sur la section l'Informe. Y figure, entre autres, un tableau de Wols de 1949,

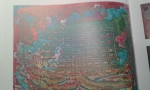

Pour illustrer la section "Signe" des tableaux bien différents. Par exemple ce "Jaune et gris" de 1950 de Roger Bissière (photo 3)

Dans la section "Paysagismes" se cotoient des oeuvres bien différentes mais qui ne sont pas sans échos les unes avec les autres. "Le passage au pied de la combe" de Tal Coat est comme un terrain où resurgissent des formes enfouies, des traces de ce qui fut et de ce qui est, sorte d'archéologie de la nature. Frédéric Benrath et Zao Wou ki projettent sur la toile leur paysage intérieur. Le format de "Infini tout de même" (1963) de Benrath (photo 5),

Pour pouvoir reconstruire après les désastres causés par la guerre il faut un socle. Certaines artistes s'attacheront donc à peindre le sol, la matière de la terre. Ainsi dans la section "Terres" Jean Dubuffet avec "sérénité profuse, élément du sol" (1957), propose un espace indifférencié et sans repaire qui évoque une parcelle de terrain. "Paysage vide" (1959) de Zoran Music,

Le section "Véhémences" rassemble des peintures privilégiant le geste spontané et rapidement exécuté. Avec "Centre de dominance, 1958",

Impossible hélas de passer en revue toute les sections de l'exposition qui se termine par celle intitulée "Effacements". Dans celle-ci, outre de très beaux tableaux de Geneviève Asse ou de Sima, on remarque un très intéressant tableau de Parmentier de 1963 (Peinture, n° 6)

Malgré deux absences notoires (Fautrier, dont l'oeuvre trop fragile s'est avérée intransportable) et Michaux (dont le Centre Pompidou ne possède que des oeuvres sur papier), cette exposition confirme l'intérêt portée depuis quelques années à cette période de la peinture en France trop longtemps et injustement occultée au profit d'autres courants (nouveau réalisme, figuration narrative) et surtout de la peinture américaine.

Les critiques qui se disputaient à l'époque s'accaparant à coup de qualificatifs les différents courants de cette peinture n'ont pas vu venir la vague américaine qui allait envahir les cimaises et mettre sous le boisseau cette peinture dédaigneusement qualifiée de trop française mais qui, à la revoir, montre bien des qualités.

Le geste et la matière, une abstraction "autre", Paris 1945-1965". Fondation Clément. Le François. La Martinique (05 96 54 75 51). Du 22 janvier au 16 avril.

.

.